Lebensmittelknappheit in Cottbus

Obwohl es keine direkten Kriegshandlungen in der Lausitz während 1914 bis 1918 gab, hatte der Krieg dennoch starken Einfluss auf das Leben der Menschen. Besonders ab 1916 war das größte Problem für die Lausitzer, etwas zu Essen zu bekommen.

Eisbärenfleisch in Weißwasser

Einen besonderen Weg bei den Lebensmittelrationierungen ging die Stadt Weißwasser, deren Bürgermeister Otto Lange bereits im Februar 1915 eine Verordnung über den Mehl- und Brotverbrauch erließ. Dieses Muster haben später mehrere umliegenden Gemeinden nachgeahmt, erklärt Historiker Werner Schubert. Lange hatte zudem auch ungewöhnliche Speisen 1916 organisiert: Er organisierte Stockfisch und Eisbärenfleisch, weiß der Weißwasseraner. Um Brennstoffe zu sparen, wurde in der Lausitz im Dezember 1916 jede Leuchtreklame verboten. Alle Verkaufsstätten waren um 19 Uhr, Gasstätten- , Cafés, Theater und Vergnügungsstätten ab 22 Uhr geschlossen, weiß der Archivar Udo Bauer.

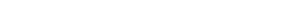

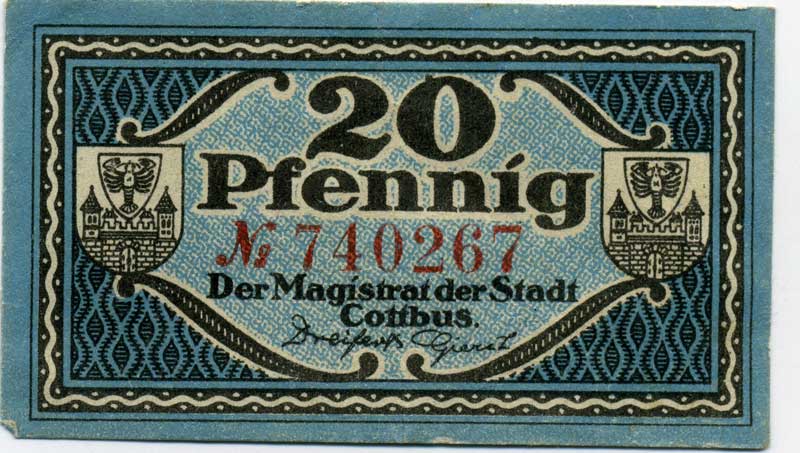

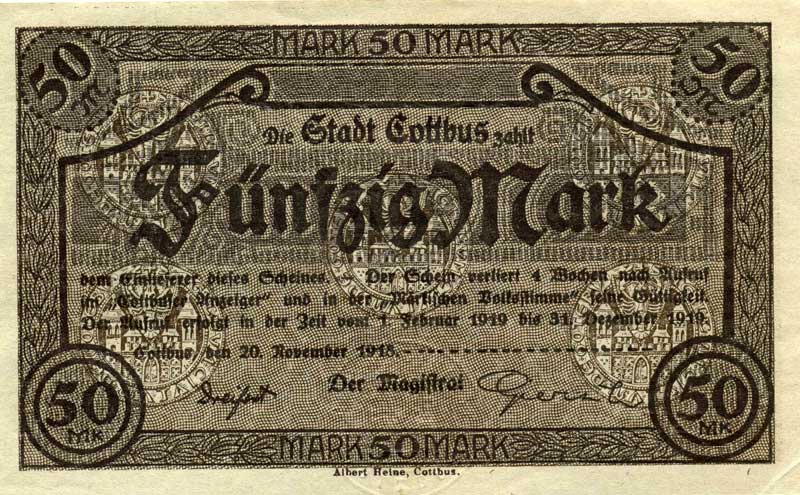

Auch die finanzielle Situation gestaltete sich schwierig. Die Cottbuser Stadtverordneten hatten am 29. März 1917 erstmals über die Ausgabe von Kriegsnotgeld zu befinden, erzählt Bauer. So wurden je 100 000 Fünfzig- Pfennig-Scheine und Zwanzig- Pfennig-Scheine ausgegeben. Gleichzeitig zeichnete Cottbus eine halbe Million als sechste Kriegsanleihe. Noch am 1. Oktober 1918 hatte die Märkische Volksstimme eine neunte Kriegsanleihe gefordert: Von Deutschlands Schicksal bist auch du ein Teil, was Du dem Lande tust, Du tust es Dir zum Heil!

Nach der Kapitulation Deutschlands zählten die Kriegsgefallenen allein in Cottbus 1125 Soldaten. Mehrere Soldaten kehrten in die Stadt zurück, weshalb die Stadtverordneten vorschussweise eine Mittel für die Errichtung einer Sicherheitswache am Markt 22 bereitstellten. Am 29. Dezember 1918 wurden die Heimkehrer auf dem Schillerplatz offiziell begrüßt.

LEBENSMITTELRATION

Ab 1917 galt für Cottbuser eine wöchentliche Lebensmittelration von 1,6 Kilogramm Brot, 100 Gramm Fleisch und 40 Gramm Blut- oder Leberwurst. Ab dem 3. April 1917 schrieb die Reichsbekleidungsstelle vor, welche Kleidungsstücke sowie welches Schuhwerk jeder besitzen durfte.

Waffenspeiseanstalt im Spreewald

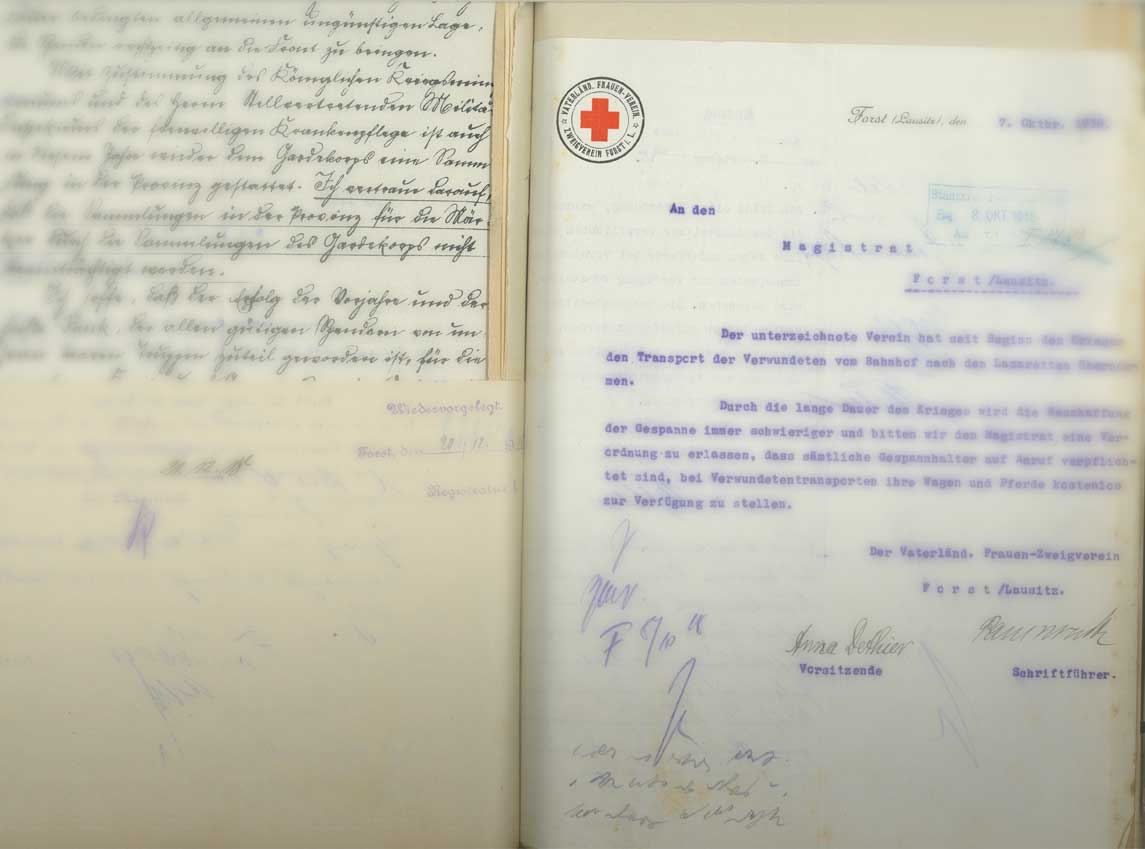

Im Sommer 1916 wurde im Auftrag des zuständigen Magisterrates in Vetschau eine Kriegsküche für gut 1000 Reichsmark in leeren Fabrikgebäuden in der Bahnhofsstraße errichtet. Der damalige Vaterländische Frauenverein, unter der Leitung von Elise Musäus, versorgte bereits in der ersten Woche 645 Menschen, später durchschnittlich 950 Personen mit Essen. Im Herbst 1916 heißt es im Kreiskalender: Durch frühzeitigen, freihändigen und umfangreichen Einkauf, namentlich an Gemüsen und Obst, welches teils eingemietet und teils gedörrt wurde, ist es möglich gewesen, den Bedarf der Küche voll zu befriedigen und eine zu schnelle Wiederholung der Speisen zu vermeiden. In der Lausitz gab es zahllose Kriegsküchen in der Zeit.

Strafanzeige wegen Butterhinterziehung

Die Lebensmittel im Krieg sind streng rationiert. Eine Frau in Guben bekommt die Anweisung der Polizei gegen das Hammstern hart vorzugehen im Winter 1916 zu spüren. Als Vorräte von Hülsenfrüchte und Kohlrüben in ihrer Wohnung gefunden werden, muss sie sich vor Gericht verantworten und die Vorräte abgeben. Die Frau erhält eine Verwarnung.

Flugzeug stürzt 1917 in Cottbuser Innenstadt

Am 1. Oktober 1917 stürzt ein Militärflugzeug des Typs Aviatik C I auf die Häuser der Amalienstraße Nummer acht und neun. Dies berichtet der Cottbuser Anzeiger im selben Jahr. Bei diesem Absturz verloren 37 Flieger ihr Leben. Sie gehörten der Fliegerersatzabteilung zwölf (FEA-12) an, die auf dem Cottbuser Flugplatz ausgebildet wurde.

Martin Noack aus Dissen schreibt:

Am 2. August 1914 war der Erste Weltkrieg ausgebrochen und so musste mein Bruder gleich am 4. August sich beim Bezirkskommando in Cottbus stellen und kam dann gleich an die Westfront und blieb dort bis 1918. Ich hatte dann für ihn die wirtschaftliche Arbeit ausgeführt, bis auch ich eingezogen wurde. Im Mai 1915 wurde ich in Cottbus in der alten 52er Kaserne als Infanterist ausgebildet. Ende Juli bekamen wir ein paar Tage Urlaub und wurden dann verlegt nach Ostrowo an die russische Grenze zur weiteren Ausbildung beim Regiment 147. [...]

Es wurde alle Tage tüchtig geübt [...] und so hieß es wir kommen in Kürze zur Front nach Russland als Ersatz. Am 7. September ging es mit der Bahn los. [Dann] zu Fuß, alle Tage acht bis zehn Stunden mit dicke vollgepackten Tornister, Gewehr, am Koppel Patronentaschen mit 120 scharfen Patronen. Außerdem waren in Leinengurten 100 Patronen eingenäht, die wir um den Hals hängen hatten. Wer diese nicht mitgenommen hatte, wurde bestraft. So belastet mussten wir drei Wochen lang jeden Tag acht bis zehn Stunden bei strahlendem Sonnenschein laufen, dass der Schweiß bloß immer die Nase herunterlief. [...]

...

...

Wenn wir irgendwo ein Dorf erreichten, so waren die meisten Häuser ausgebrannt. Dann hieß es Wasser und Sternholz suchen und Feuerlöcher machen. Immer zwei Mann haben zusammen ein Essen gekocht. [...] Es waren nur noch leere Scheunen da und zum Hinlegen mussten wir uns vom Dach eine Ecke abreißen, Tornister unterm Kopf und mit dem Mantel zugedeckt schliefen wir dann bald ein. [...]

Nachdem rückten wir in die Stadt Baranowitschi auf einige Tage zu einer Erholung ein und von dort dann in die Schützengräben zur Ablösung der dortigen Soldaten. Dort blieben wir dann den ganzen Winter von 1915 bis 1916. Immer zehn Tage Frontgraben und fünf Tage abgelöst in der Stadt in Ruhe. Das Essen und Kaffee brachte die Feldküche immer abends bei tiefer Dunkelheit ganz hinter Stellung. Es mussten immer zwei Mann von jeder Gruppe holen. [...]

Zum Hinlegen war eine Pritsche von Stangen zusammengebaut, war aber nur so groß, dass sich vier oder fünf Mann hinlegen konnten. Es war immer eine Wache eingeteilt. Zwei Stunden Wache, vier Stunden Ruhe im Bunker, aber am Tage, oft auch bei Nacht musste außerdem gearbeitet werden. [...] Es mussten bombensichere Bunker gebaut, Reservegräben ausgehoben und Bauholz geholt werden...

Bürgermeister lässt Amtskette schmelzen

Mit Ausbruch des Krieges 1914 erwiesen sich Bargeld und vor allem Gold als einzige feste Zahlungsmittel. Die Sparkassen und Banken waren am Anfang des Krieges damit konfrontiert, dass die meisten Lausitzer ihr Guthaben und ihre Einlagen abheben wollten, erklärt Udo Bauer vom Stadtarchiv Cottbus. Jedoch brachten die Bankkunden ihr Geld wieder zurück, als erste Siegesmeldungen im August 1914 in die Lausitz drangen. Ende des Jahres verzeichnete die Sparkasse ein Sparguthaben von mehr als 12 Millionen Reichsmark.

1915 gingen die Spareinlagen deutlich zurück, da sich zahlreiche Sparer an drei Kriegsanleihen von mehr als drei Millionen Reichsmark beteiligten. Der Sparwille der Sparkassenkunden wurde auch nicht nach der neunten Kriegsanleihe gebrochen, so Bauer. Immerhin wuchs die Kriegsanleihe bis 1917 auf 6,7 Millionen Reichsmark an. Der Cottbuser Sparwille steht damit im krassen Gegensatz zur wirtschaftlichen Entwicklung in ganz Deutschland.

...

...

Vor allem im Bereich der Lebensmittel hatten die Stadtverordneten in Cottbus schon 1915 die Opfertage Cottbus beschlossen, in denen Mittel für ortszugehörige Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern aufgebracht werden sollten. Für die Kriegsindustrie musste am 29. März Oberbürgermeister Dreifert seine goldene Amtskette gegen eine eiserne eintauschen, berichtet Udo Bauer.

Das Motto lautete damals: Gold gab ich zur Wehr, Eisen nahm ich zur Ehr. In diesem Zusammenhang wurden auch die Cottbuser Kirchenglocken im Sommer 1917 eingeschmolzen. Damit Kleinhändler an der Spree wie das Kaufhaus Schocken, der Kolonialwarenhändler Kurt Dressler oder der Delikatessenhändler Franz Wawrik erhalten blieben, führte die Stadt Kleingeldersatzscheine ein. In dieser Zeit herrschte ein Mangel an Münzen, so der Archivar.

...

...

Ab 1918 wurden alle Cottbuser Banken wie die Niederlassung der Bank für Handel und Industrie, die Filiale der Commerz- und Disconto Bank oder die Niederlausitzer Bank darüber informiert, dass sie städtisches Notgeld ausgeben durften. Durch die Abschaffung der Golddeckung und die finanzielle Mobilmachung für den Krieg wurde bereits 1914 eine Geldentwertung in Gang gesetzt. Die Kriegsschulden beliefen sich 1918 auf etwa 150 Milliarden Reichsmark. Sie wuchsen im Jahr 1922 sogar auf die zwölfstellige Summe von 192 Billionen Mark an. So bedeutete die Inflation zu Beginn der Weimarer Republik für die Cottbuser Bevölkerung ein neues Elendsdasein.