Lausitzer Kohle, Tücher und Glas

Während des Ersten Weltkrieges war so gut wie jede Industrie von dessen Folgen betroffen. Auch in der Lausitz war ab 1914 die Umstellung auf Kriegsrüstung spürbar. Während die Glasproduktion zum Erliegen kommt, steigt die Nchfrage nach Kohle und Militärtextilien.

Vor der Ausgabestelle der Neusten Nachrichten in Weißwasser haben sich kurz nach Beginn des Krieges zahlreiche Menschen versammelt. Jeder wollte wissen, was die neuen Telegramme beinhalten, sagt Werner Schubert, der sich mit der Entwicklung der Glasmacherstadt Weißwasser beschäftigt hat. Alle Unterhaltungen, vor allem an den vielen Glasmacheröfen, drehten sich um den Krieg. Die wehrpflichtigen Arbeiter stellten ihre Arbeit ein, um sich von ihren Familien zu verabschieden. Sie mussten sich in Horka zum Landsturm am sechsten Mobilmachungstage melden.

Glas aus der Lausitz

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten Bergleute unter dem heutigen Stadtgebiet gut 65 Kilometer Stollen ausgehoben, um an die Braunkohle heranzukommen, erklärt Schubert. Diese wurde vor allem für die Produktion von Glas verwendet, wodurch Weißwasser einen sprunghaften Anstieg der Bevölkerung erfuhr. Lebten um 1900 etwa 6500 Menschen in Weißwasser, waren es 1912 bereits 12 300, so Schubert. In der Glasindustrie und ihren verwandten Betrieben waren daher etwa 75 Prozent der Einwohner beschäftigt. Bis zum 9. August hatte Weißwasser sofort 1000 Mann gestellt, weiß Schubert. 422 sollten nicht mehr zurückkommen.

Dies hatte Folgen: Noch während des Krieges war der Export von Glas, dass Weißwasser in jenen Tagen zum Zentrum der Welt für dessen Produktion gemacht hatte, komplett zusammengebrochen. Arbeiter wurden zu Soldaten und verließen auch die Schmelzöfen von Döbern, Bad Muskau oder Tschernitz. Die Glasindustrie war damals nicht kriegsentscheidend, erläutert Schubert.

Nach dem Krieg ist nicht vor dem Krieg

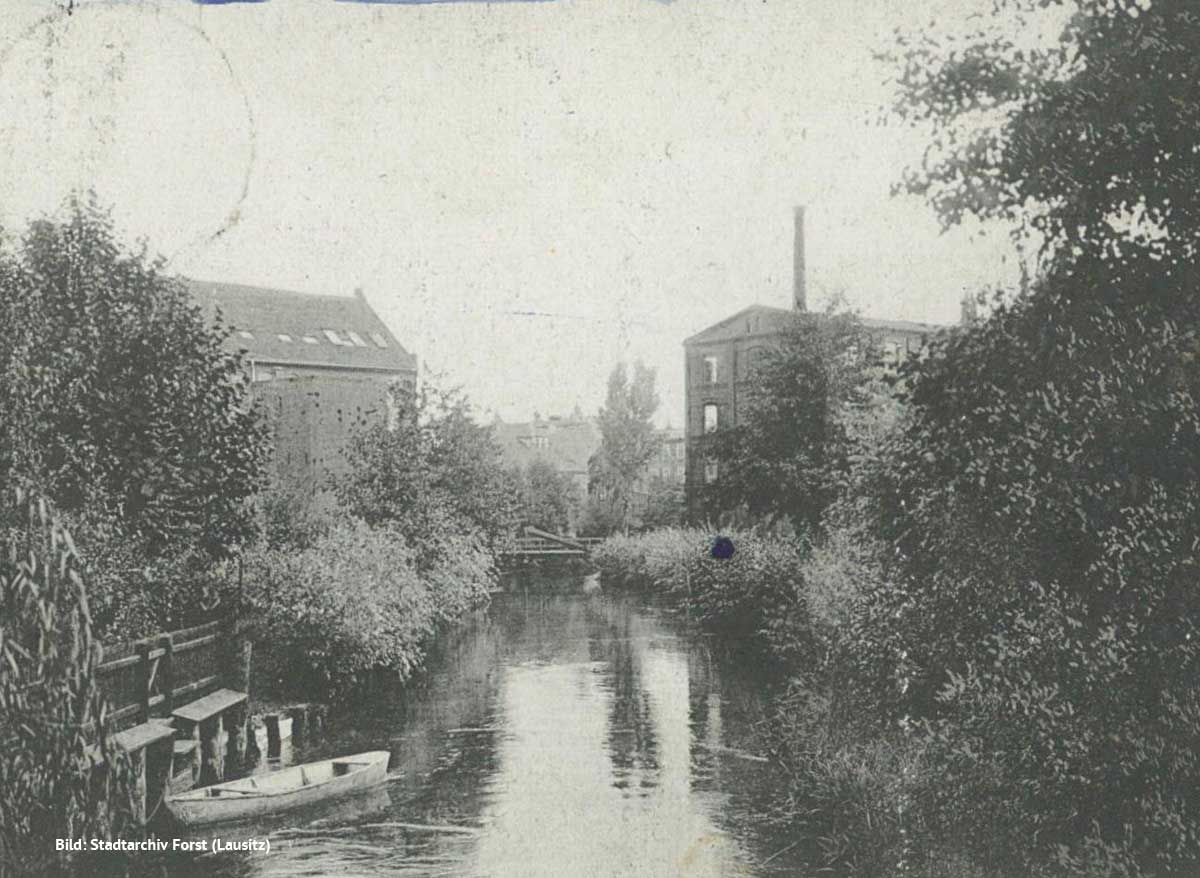

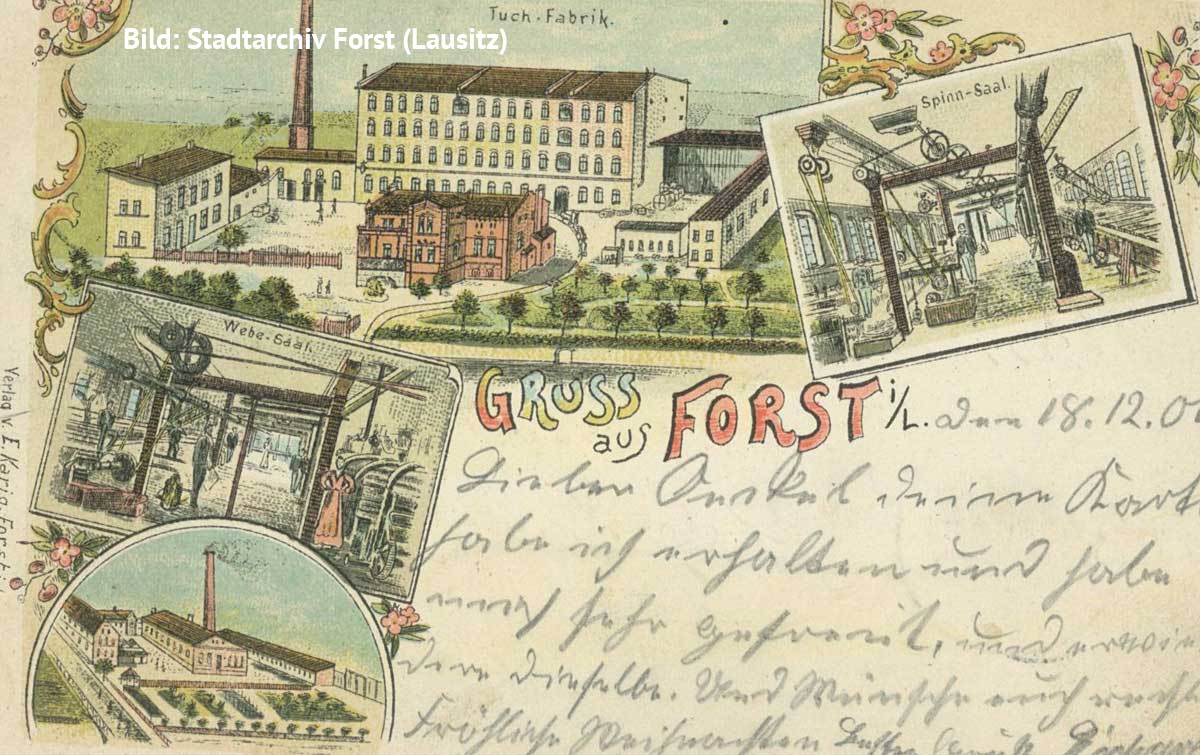

Forst. Große Anstrengungen waren für die Demobilisierung und die Rückführung der zurückkehrenden Soldaten in das zivile Leben in der Lausitz erforderlich. Dafür wurde in Forst ein Demobilmachungsausschuss eingerichtet, erklärt der Forster Stadthistoriker Jan Klußmann. Arbeitslosigkeit in hohem Umfang versuchte man durch Notstandsarbeiten aufzufangen. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden das Forster Stadion bis 1921 errichtet, Neupflasterungen im Umfang von mehr als elf Kilometer in Forst durchgeführt und die Eindeichung der Neiße begonnen. Eine weitere Folge des Krieges war die Einrichtung einer umfangreichen Kriegsbeschädigtenfürsorge und der Ausbau der schon im Krieg einsetzenden Erwerbslosenfürsorge, mit der das heutige Arbeitsamtswesen ins Leben gerufen wurde.