"Ende September war noch keine der Baracke fertig, die die Häftlinge selbst zu bauen hatten", erklärt Steffen Krestin, Leiter des Stadtmuseums Cottbus. Wegen fehlender Hygiene und mangelhafter sanitärer Anlagen breitete sich deshalb Ende 1914 eine Fleckenfieberepedimie aus, die sich über Flöhe und Ungeziefer rasch verbreitete. "Die Gefangenen schnitten sich gegenseitig die Haare ab, vergruben diese und entlausten sich gegenseitig", weiß Krestin. Oberstabsarzt Prof. Jürgens veranlasste, dass Regierungsbaumeister Kruchen aus Berlin ein Quarantänelager in Merzdorf entwarf, um dem Fleckenfieber Herr zu werden. Kruchen ließ dort von den Russen, die das Lager selbst bauen mussten, Bade- und Desinfektionseinrichtungen installieren. Trotzdem starben bis August 1915 etwa 500 Gefangene an der Seuche.

Die Lausitz macht sich für den Kaiser begeistert kampfbereit

Am Abend des 14. August 1914 erreichte auch Cottbus die Nachricht der Kriegserklärung Deutschlands an Russland. 1930 schreibt der Historiker Gerhard Krüger: Als der Weltkrieg 1914 ausbrach, eilten Tausende von begeisterten Cottbuser Jünglingen und Männern als Freiwillige zu den Fahnen. Gleichzeitig, so behauptet Dieter Zange im Cottbuser Heimatkalender von 1989, sahen vor allem Cottbuser Textilfabrikanten und ihre Teilhaber mit dem Kriegsausbruch das Ende der Ungewissheit vor Aufständen durch die hiesige Arbeiterschaft.

Viele davon meldeten sich beim Militär und gehörten fortan dem 52. Infanterieregiment an, welches in der von Alvensleben-Kaserne in Cottbus stationiert war. Diese befand sich in der heutigen Karl-Liebknecht-Straße. Mit einem großen Zug durch die Stadt und über den Altmarkt wurden sie von der Bevölkerung gefeiert.

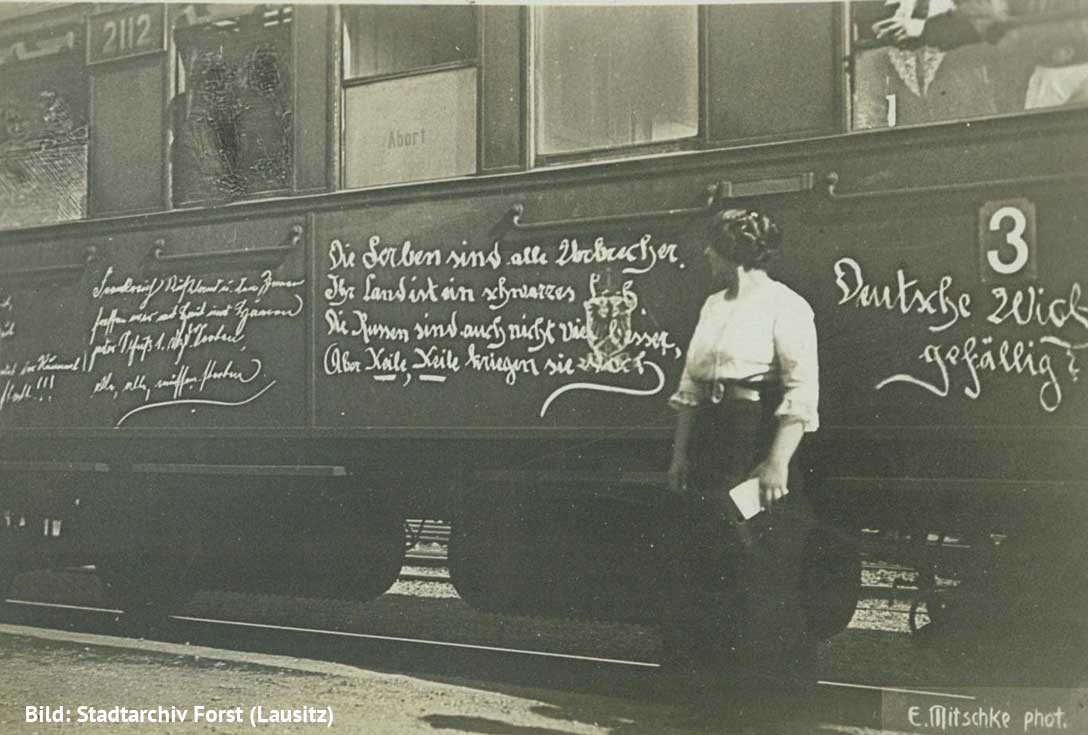

Auch in anderen Städten der Lausitz ließ sich im August 1914 die Bevölkerung für den Krieg begeistern. Im Forster Tageblatt wurde am 4. August sogar dazu aufgerufen, sich noch nicht zum Kriegsdienst zu melden: Die einzelnen Truppenteile haben mit der jetzigen Mobilmachung soviel zu tun, dass es ihnen unmöglich ist, irgendwelche freiwilligen Meldungen anzunehmen.

Mit den ersten Meldungen von Verwundeten kippte die Begeisterung schnell. Schon am 30. August trafen erste verletzte Soldaten im Cottbuser Krankenhaus ein, die vorher noch begeistert losgezogen waren. Hier wurden bis 1918 über 30 000 Verwundete medizinisch betreut, weiß Steffen Krestin, Leiter des Cottbuser Museums. Die Zivilbevölkerung musste ab 1914 von ambulanten Ärzten wie Sanitätsrat Dr. Mibu_ text Tag mit Dummy-Text chaelis betreut werden.

10 000 Kriegsgefangene in Cottbuser Lagern

Zwei Kriegsgefangenenlager in Sielow und Merzdorf befanden sich zwischen 1914 und 1921 in Cottbus. Zwischenzeitlich waren dort bis zu 10 000 Gefangene, unter ihnen überwiegend Russen, aber auch Engländer und Franzosen, untergebracht.

Als eine der ersten Schlachten im Ersten Weltkrieg gilt der Kampf bei Tannenberg. Dabei wurden zwischen dem 26. und 29. August 1914 zwei russische Armeen vernichtet. 30 000 Russen starben, 95 000 Soldaten wurden gefangen genommen.

Am 4. September marschierten dadurch erste russische Gefangene durch die Cottbuser Bahnstraße in Richtung Rennbahn. Bis zum 11. September wurden dort fast 10 000 Russen untergebracht. Am Rande von Sielow campierten sie unter freiem Himmel, nur Verwundete lagen in Zelten. Um die Unterbringungskosten von 60 Pfennig pro Gefangenem zu finanzieren, wurden die Soldaten zu harter Arbeiten herangezogen.

Mit Anhalten des Krieges wurden die Lagerinsassen, trotz weiterer Seuchengefahr, in der Landwirtschaft und in den Braunkohlegruben wegen des anhaltenden Arbeitskräftemangels eingesetzt.

10 000 Kriegsgefangene in Cottbuser Lagern

Der Cottbuser Bürgermeister Dreifert gab dazu bekannt, dass die russischen Kriegsgefangenen auf Anordnung des Kriegsministeriums möglichst anstrengend und nutzbringend zu beschäftigen sind. In Merzdorf befanden sich zudem mehrere Werkstätten wie Schlosserei, Korbflechterei und Tischlerei. Verwaltungsinspektor Hauptmann gab die Bedingungen für den Arbeitseinsatz bekannt: Für den Kopf des Arbeiters habe der Arbeitsunternehmer die Hälfte des täglichen Verpflegungssatzes in Höhe von 30 Pfennigen der Militärverwaltung zu erstatten. Weiter heißt es, die Entfernung der Arbeitsstelle von dem Gefangenenlager sei auf höchstens acht Kilometer festgesetzt, wobei vorausgesetzt wird, dass die Gefangenen täglich hin- und zurückliefen. Sie wurden beispielsweise auch für die Räumung der Sandablagerungen vor den Wehren in Madlow und Cottbus eingesetzt.

Auch nach dem Friedensschluss von Brest-Litowsk am 3. März 1918 wurden die russischen Gefangenen nicht entlassen. Die revolutionären Wirren in Deutschland und Russland verhinderten eine rasche Auslieferung, erklärt Steffen Krestin. Die Cottbuser Lager verließen die letzten Soldaten im Januar 1921. Peter Lewandrowski schreibt: Rote und Weiße drangsalierten in den Lagern die Gefangenen. Weit über 500 der in Cottbus internierten Soldaten aus Russland, Frankreich, England und Italien sahen ihre Heimat nicht wieder. Heute erinnert ein Soldatenfriedhof am Rande von Merzdorf an die Zeit: 400 Internierte wurden dort beigesetzt.

Die letzten Lager der 3,4 Millionen russischen Gefangenen wurden 1922 geschlossen.