Die Reichstagssitzung vom 4. August 1914

Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Luxemburg und Belgien erklärt Großbritannien dem Reich den Krieg.

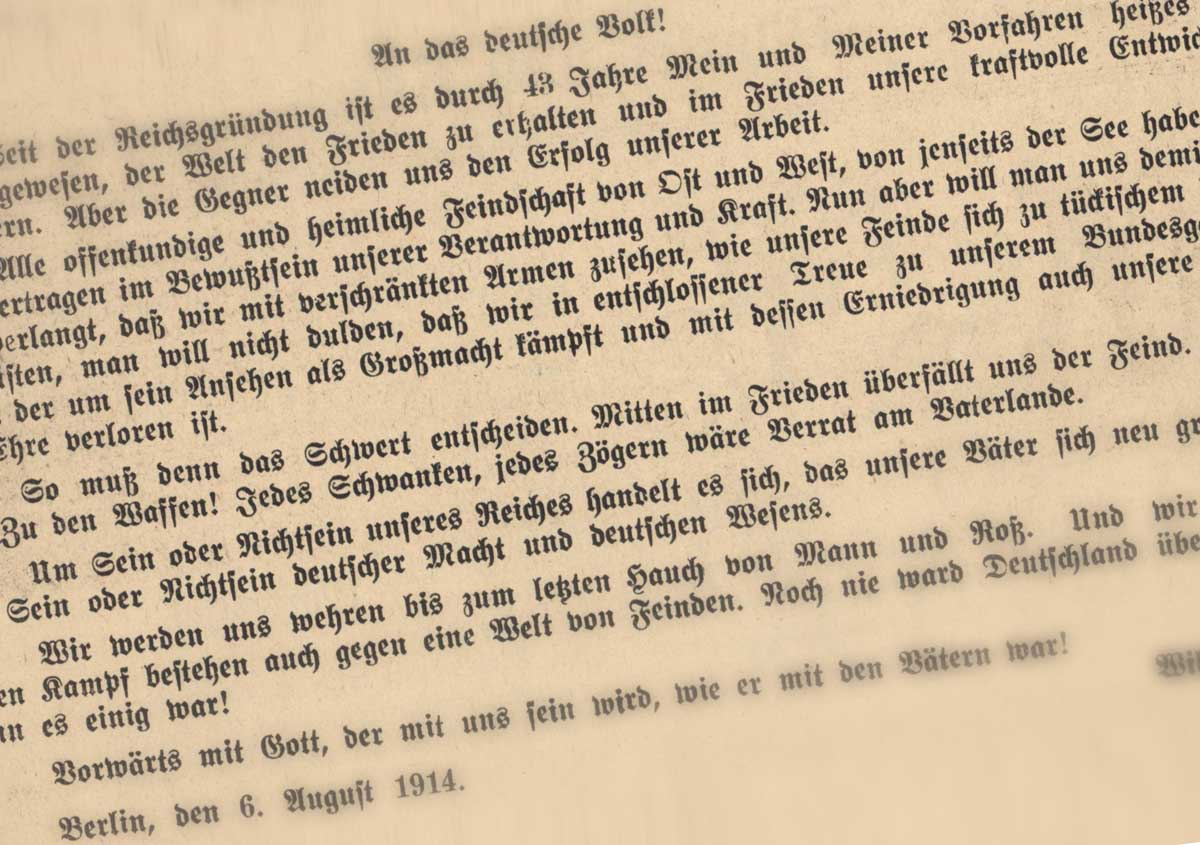

An das deutsche Volk!

Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre Mein und Meiner Vorfahren heißes Bemühen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit.

Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlang, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten, man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erdiedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist.

So muss denn das Schwert entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf! Zu den Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande.

Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, das unsere Väter sich neu gründeten. Um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens.

Wir werden uns wehren bis zum letztem Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war!

Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war!

Berlin, den 6. August 1914

Wilhelm

Der I. Weltkrieg gilt als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Warum wird er so bezeichnet?

Als Urkatastrophe ist dieser Krieg durch den amerikanischen Diplomaten und Historiker George F. Kennan (1904 2005) bezeichnet worden, weil sich daraus weitere Katastrophen des 20. Jahrhunderts erklären lassen. So gehören die Machtergreifung des Faschismus in Italien und diejenige des Nationalsozialismus in Deutschland letztlich auch zu den Folgen des Ersten Weltkrieges.

Es sollte jedoch andererseits nicht aus den Augen verloren werden, dass die grundlegende Veränderung der Landkarte Europas nach dem Ersten Weltkrieg für einige Staaten die Unabhängigkeit bedeutete, also positive Folgen hatte, wie beispielsweise für Polen oder auch für die Tschechoslowakei und Finnland.

Das Attentat auf den österreichischen Thronfolger hat den Krieg damals ausgelöst, wie konnte dieser Vorfall eine solche Wirkung entwickeln?

Man muss, um dies besser zu verstehen, zwischen Anlass und Ursache unterscheiden. Dieses Attentat in Sarajevo war ein Anlass, die Ursachen reichen jedoch viel weiter zurück. 1903 waren der serbische König und seine Frau in Belgrad ermordet worden. Danach verfolgten die neuen Machthaber in Serbien eine Politik der Abkehr von Österreich-Ungarn und der Hinwendung zu Russland. Regelrecht in den Krieg hineingestolpert sind die europäischen Mächte, die es nicht verstanden, mit solchen Situationen diplomatisch umzugehen. Wichtig für diesen Zusammenhang ist die sogenannte Blankovollmacht Deutschlands für Österreich nach dem Attentat von Sarajevo. Kaiser Wilhelm II. in Berlin und weitere wichtige Politiker stellten sich damit nicht nur auf einen Krieg ein, sondern betrieben sogar seinen Ausbruch.

Der Historiker Christopher Clark hat vor zwei Jahren eine interessante und in Deutschland stark diskutierte Studie hierzu vorgelegt, die er The Sleepwalkers (Die Schlafwandler) nannte. Er sieht die europäischen Mächte wie Schlafwandler in den Krieg hineintaumeln.

Was unterscheidet die Gesellschaft, die damals in den Krieg zieht, von unserer heutigen?

Schon auf dem ersten Blick zeigt sich, dass die Gesellschaft deutlich patriarchalischer und obrigkeitshöriger war als unsere heutige Gesellschaft. Heinrich Mann hat die damaligen Verhältnisse in seinem Untertan treffend satirisch dargestellt. Solch eine Kriegsbegeisterung, wie sie auch aus vielen historischen Dokumenten der Zeit des Kriegsausbruchs spricht, ist für uns heute kaum noch nachvollziehbar.

Ein bezeichnendes Licht auf die damalige deutsche Gesellschaft wirft auch die Tatsache, dass es noch kein Wahlrecht für Frauen gab. Das wurde in Deutschland erst mit dem Zusammenbruch des Kaiserreiches nach dem Krieg eingeführt.

Der Optimismus der ersten Kriegsmonate versiegt im Laufe des ersten Kriegsjahres, wie wird das im Deutschen Reich sichtbar?

Viele hatten daran geglaubt, dass der Krieg schnell beendet werden würde. Weihnachten wollten die Soldaten wieder zu Hause sein. Doch schon im Herbst und vor allem im Winter 1914 wurde aus dem Vormarsch ein Krieg im Schützengraben, ein Stellungskrieg, auf den die Wirtschaft in Deutschland nicht vorbereitet war. Die Preise für Lebensmittel stiegen rasant. Es gab Rationierungen und Beschlagnahmungen von Mehl und Brotgetreide. In den ländlich geprägten Gebieten wie etwa in der Niederlausitz wurde das Tierfutter knapp. Die Bauern begannen, das eigentlich für Backwaren bestimmte Getreide an ihr Vieh zu verfüttern. Von der Front kamen längst Todesnachrichten in großer Zahl.

Sichtbar wurde eine abnehmende Kriegsbegeisterung unter anderem durch weniger an den Häusern gehisste Fahnen, wie es beispielsweise in Berlin sogar von der Presse moniert wurde. Auch zunehmendes Gedränge vor Lebensmittelläden fand große Aufmerksamkeit.

Jedoch ist auch oft eine Haltung des jetzt erst recht zu spüren. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Deutschland nach den Siegen über Napoleon und den siegreichen Einigungskriegen vor 1871 aus kriegerischen Auseinandersetzungen immer als Sieger hervorgegangen war. Eine mögliche Niederlage im Krieg von 1914 war daher für die Mehrheit der Bevölkerung außerhalb jeder Vorstellung.

Wusste die Bevölkerung, was sich an der Front abspielt oder zeichnet sich in der Heimat damals ein Bild fern ab der Realität?

Wer sich interessierte und aufmerksam die Ereignisse verfolgte, konnte durch die Berichte von verwundeten Heimkehrern oder auch durch Feldpostbriefe recht genau wissen, was vor sich ging. Wer wegsehen wollte, konnte durchaus auch von nichts wissen. Natürlich wurde in den Massenmedien, damals vor allem der Zeitung, auch versucht, ein propagandistisch geschöntes Bild zu zeigen. Das alles ist jedoch noch nicht vergleichbar mit der Medienmanipulation der Nationalsozialisten im II. Weltkrieg.

Wann beginnt der Krieg merkbar im Alltag der Menschen in Deutschland anzukommen und wie?

Zusammen mit dem Verfliegen des Optimismus im Laufe des ersten Kriegsjahres. Steigende Preise für Lebensmittel wurden ein im Laufe der Zeit ernsthaftes Problem. An erster Stelle dürfte jedoch ein Effekt stehen, der die Berufstätigkeit von Frauen betrifft. Die Größe der Heere im I. Weltkrieg war gegenüber vorangegangenen Kriegen gewaltig angestiegen. Entsprechend machte sich überall ein großer Mangel an männlichen Arbeitskräften bemerkbar. Die Lücken mussten von Frauen geschlossen werden. In Berlin konnte das zum Beispiel jeder sehen: In den Straßenbahnen gab es auf einmal Schaffnerinnen. In dieser Hinsicht hatten die gesellschaftlichen Veränderungen im Laufe des Krieges sicher auch beachtlich positive Effekte. Mit der Berufstätigkeit schöpften viele Frauen ein neues Selbstbewusstsein und taten einen deutlichen Schritt in Richtung Emanzipation.

Welche Veränderungen werden in der Lausitz spürbar?

Ähnliche Veränderungen wie überall in Deutschland: Knappheit an Nahrungs- und Futtermitteln, Rationierungen. In einigen Orten wurden zusätzliche Lazarette eingerichtet, sogenannte Reserve-Lazarette. Teilweise wurden Ausländer polizeilich überwacht. Daneben musste man sich um die Versorgung von Kriegshinterbliebenen und Kriegsinvaliden kümmern. Bei kriegswichtigen Materialien wie Kupfer, Zinn, Zink, Gummi, Kautschuk und Nickel wurden Beschlagnahmungen für die Militärverwaltung organisiert. Wie der Krieg an der Heimatfront erlebt wurde, hat in den letzten Jahren Historiker und Historikerinnen stärker interessiert. Hier hat auch die regionalhistorische Forschung ein spannendes Aufgabenfeld. Am 22. November dieses Jahres wird es im Cottbuser Stadthaus eine Tagung der Niederlausitzer Gesellschaft auch zu diesen Themen geben.

Welche Bedeutung hat die Lausitz für den Krieg?

Die Landwirtschaft spielte eine große Rolle. Lebensmittel wurden gebraucht, Pferde und Futter. Solche Güter kamen aus allen agrarisch geprägten Regionen Deutschlands, das war keine Besonderheit der Niederlausitz.

Für die Niederlausitz im Besonderen muss die Textilindustrie erwähnt werden. Gerade im Winter und durch hohen Verschleiß gab es einen großen Bedarf an Textilien für das Militär. Zentren waren vor allem Forst, Spremberg, Cottbus, Finsterwalde und Guben. Doch führte mit zunehmender Dauer des Krieges die Knappheit an Rohstoffen auch zur Schließung vor allem von kleineren Betrieben.

Am wichtigsten für die Kriegswirtschaft dürfte jedoch die Rolle der Niederlausitz als Kohlelieferant sein. Landesweit waren Dampfmaschinen in den Industriebetrieben im Einsatz. Ohne Kohle lief hier nichts. Vor dem Krieg war in der Niederlausitz der erste Tagebau aufgeschlossen worden (Grube Marga bei Brieske), rasch folgten weitere. Der große Bedarf an Kohle zog in diesem Bereich das Kapital wie ein Magnet an, durch politische Maßnahmen einer Kriegswirtschaft wurden hier für Unternehmer optimale Bedingungen geschaffen.

Äußert sich Unmut in der Region beispielsweise als Kirchenglocken eingeschmolzen werden?

Inwieweit verändert sich die Gesellschaft nach dem Krieg?

Zu den gravierenden Veränderungen nach dem Zusammenbruch der Monarchie gehörte sicher die Einführung der Demokratie auf der staatlichen Ebene. Besonders positiv ist hervorzuheben, dass Frauenrechte gestärkt wurden, so durch das bereits erwähnte Wahlrecht. Für die ganze Gesellschaft war das ein wichtiger Schritt in Richtung Emanzipation.

Bemerkenswert ist ferner, dass alte politische Vorhaben endlich umgesetzt werden konnten. Für ganz Brandenburg ist in diesem Zusammenhang die Bildung von Groß-Berlin im Jahre 1920 wichtig. Beharrlich hatten sich viele Politiker diesem Schritt seit vielen Jahren widersetzt. Durch den Wechsel der Eliten war solch ein Schritt dann möglich geworden.

Welche Erkenntnisse kann die Politik heute aus den Ereignissen von damals ziehen?

Das ist eine sehr schwierige Frage, weil sich jede aktuelle Situation in ihren Zusammenhängen von historischen Situationen unterscheidet. Man spricht deshalb manchmal davon, dass historische Vergleiche immer hinken würden. So einfach ist es jedoch auch wieder nicht. Es kann auf einer allgemeineren Ebene geantwortet werden: Wie können regionale Konfliktherde besser verstanden werden? Welche Möglichkeiten der Intervention gibt es, bevor Konflikte eskalieren? Welche Rolle können bestimmte Einrichtungen wie die Europäische Union bei einer Deeskalation spielen?

Abschließend kann hier durchaus ein Bonmot des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert stehen: Es ist besser, Rivalitäten auf den Fußballplätzen auszutragen (Rede am 03. Juli 2014 im Bundestag während der Gedenkstunde aus Anlass des 100. Jahrestags des Beginns des Ersten Weltkrieges).